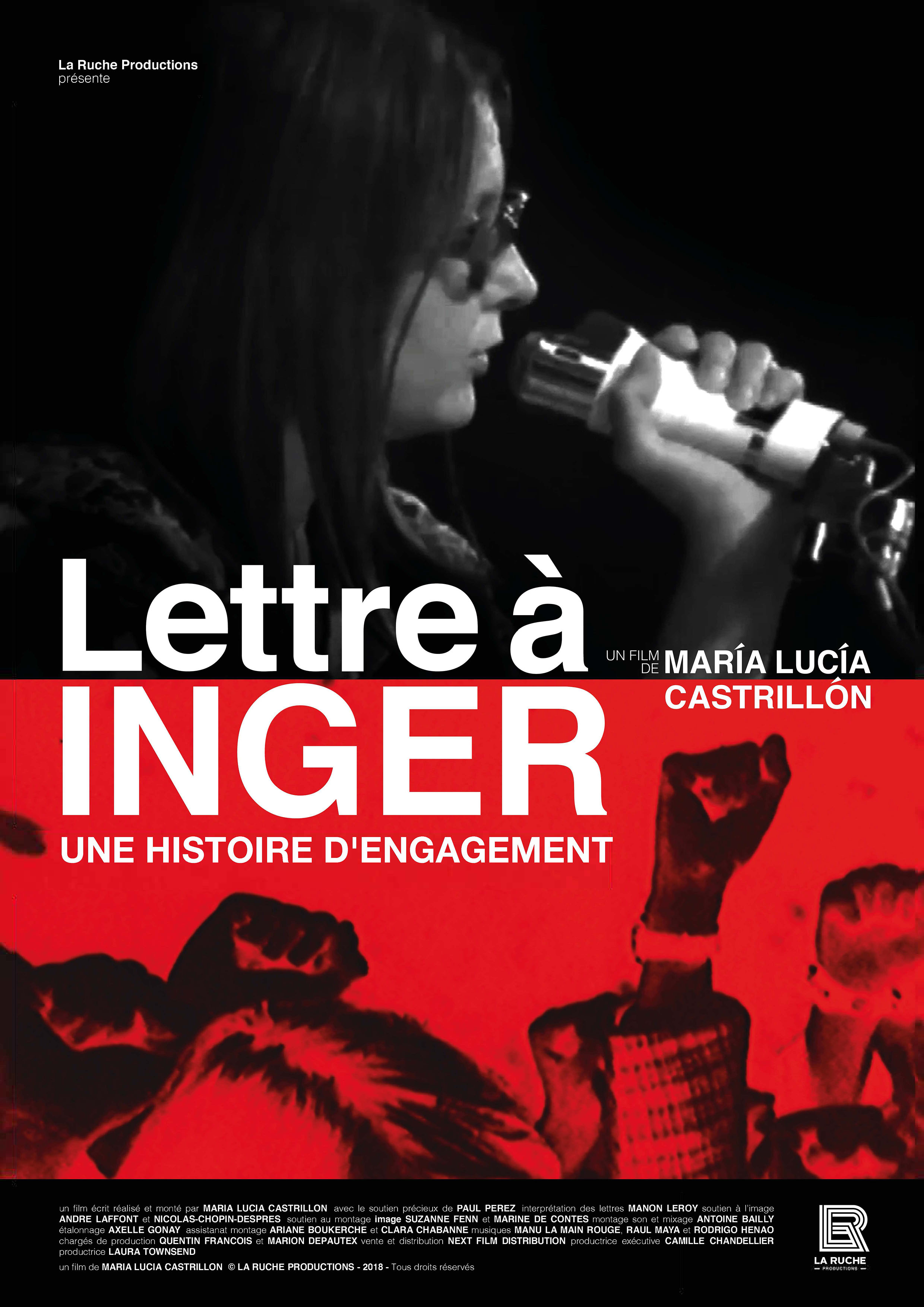

Interview de María Lucía Castrillón

LA RENCONTRE AVEC INGER SERVOLIN

- Comment as-tu connu Inger Servolin ?

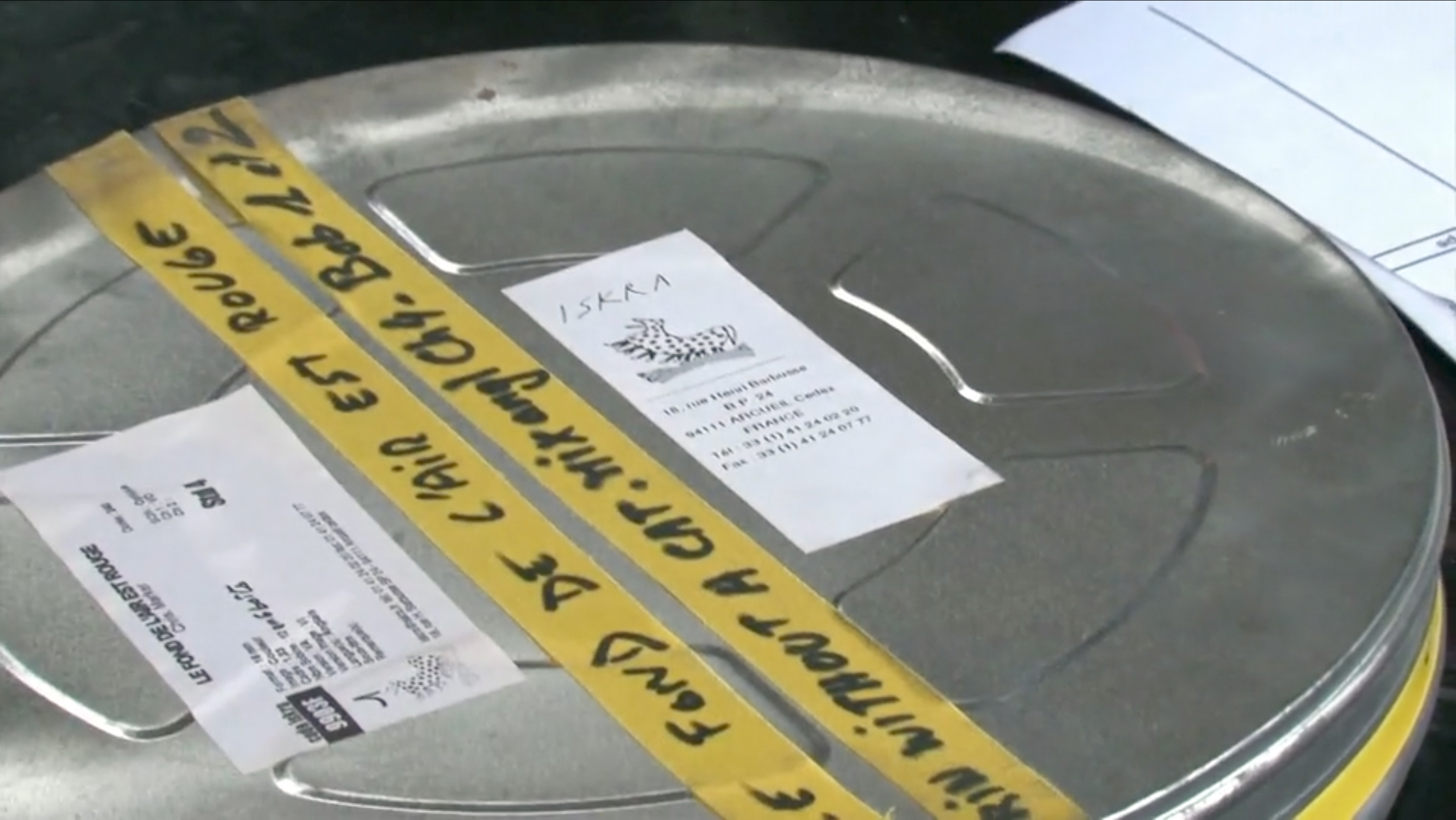

➞ À la fin de mes études de cinéma à Paris en 1991, j’avais décidé de rentrer en Colombie. Avant mon départ, j’ai rencontré une femme, Gisèle Kirjner : elle m’a parlé d’un film qu’elle allait tourner deux semaines plus tard sur les femmes du Front Polisario au Sahara. C’était la société Iskra qui le produisait. Je me suis retrouvée très vite dans l’équipe de tournage comme assistante. Inger Servolin produisait le film - Goulili dis-moi, ma sœur : femmes du Sahara occidental -, dont on voit à plusieurs reprises des extraits dans mon documentaire. Ce tournage a été très compliqué mais lors de cette expérience, Inger et moi avons vécu quelque chose de très fort ; il y a eu une communication d’âme à âme.

- Comment Inger a-t-elle réagi au projet ?

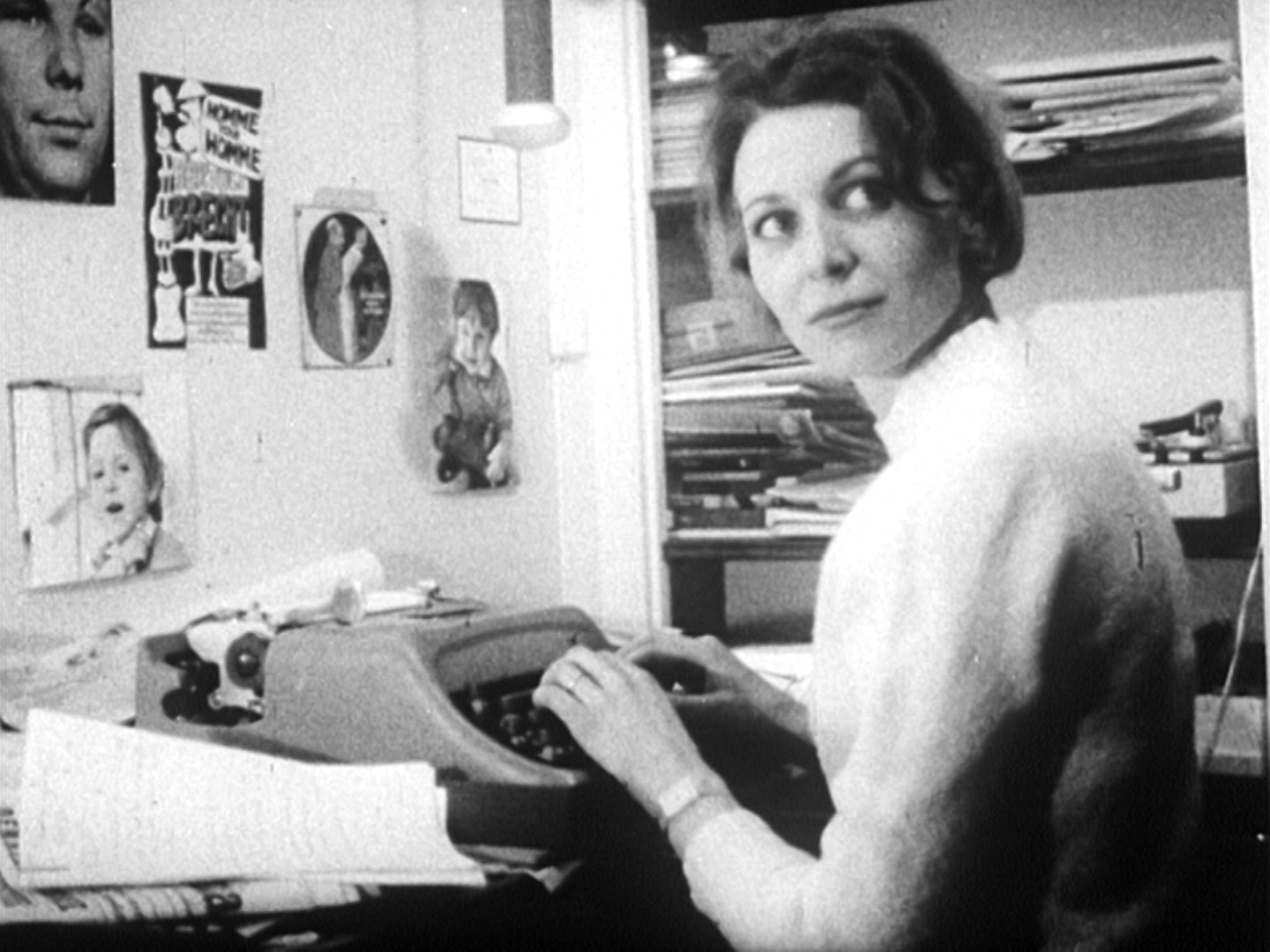

➞ J’ai mis du temps à la convaincre. Pour elle c’était une position assez compliquée : d’un côté elle comprenait l’intérêt de mon projet ; de l’autre, elle déteste les photos, se montrer. Au départ elle m’a répondu : “Oui, pourquoi pas, mais tu m’enregistres au son, pas à l’image”.

Son parcours m’inspire, je l’admire, j’admire le cinéma qu’elle a produit et sa façon de se mettre en relation avec le monde. Je voulais raconter son histoire, lui rendre hommage, sortir de l’ombre un travail qui est essentiel.

L’enjeu c’était de raconter le parcours d’une femme productrice qui traverse le documentaire moderne et de montrer sa conception du métier, son propre style pour rendre possible des films politiques de façon très cohérente, et qui a su s’adapter sans vendre son âme.

Pour elle, il s’agit de faire des choses avec du sens, d’accorder son travail avec son désir.

Une fois que Inger a accepté que je la filme, elle a été généreuse, tout en conservant bien sûr sa discrétion légendaire. Il y avait de la confiance entre nous.

- En tournant ce documentaire, tu te sentais proche de l’esprit des premières productions d’Inger, tournées avec les moyens du bord ?

➞ Au départ, j’ai demandé des subventions. Comme n’importe quel réalisateur, j’ai déposé un dossier de demande d’aide. Personne n’a été intéressé. On s’indignait : “Un portrait, de femme en plus ! Ah non ! Si c’était Chris Marker encore”. Rien, pas même une aide à l’écriture du CNC ! J’étais découragée et dépitée, mais je me suis dit qu’au lieu d’investir mon énergie à écrire et à déposer des dossiers, il me fallait avancer. Mon défi était de pouvoir mener ce projet à bien sans trahir Inger, dans les conditions qui étaient les miennes. J’ai donc avancé avec les moyens du bord.

- Par quoi as-tu commencé ?

➞ J’ai commencé à tourner en 2013 lors de l’exposition Marker à Beaubourg, un an après sa mort. Je crois que, quelque part, les circonstances — la mort de Marker, la fin d’une époque —, ça a aidé Inger à accepter mon projet de film.

L’arbre qui cache le plus la forêt, c’est Chris Marker...

Précisément. Inger a travaillé avec beaucoup d’autres gens, mais elle a fait du cinéma parce qu’elle a rencontré Chris Marker. Elle est arrivée au cinéma à un moment de sa vie où elle voulait faire quelque chose qui avait du sens pour elle. Il y a un ingrédient très important pour elle, c’est la dimension politique et esthétique. En 1965, elle a rencontré Chris Marker. Mais comme elle le raconte, si elle avait rencontré Maspero ou un autre, elle aurait pu faire autre chose. Je crois que Marker et Inger sont deux âmes qui se comprennent, qui ont quelque chose à se dire et qui avancent ensemble.

- As-tu découvert d’autres choses sur le cinéma documentaire de l’époque 60- 70 en dehors de Iskra ?

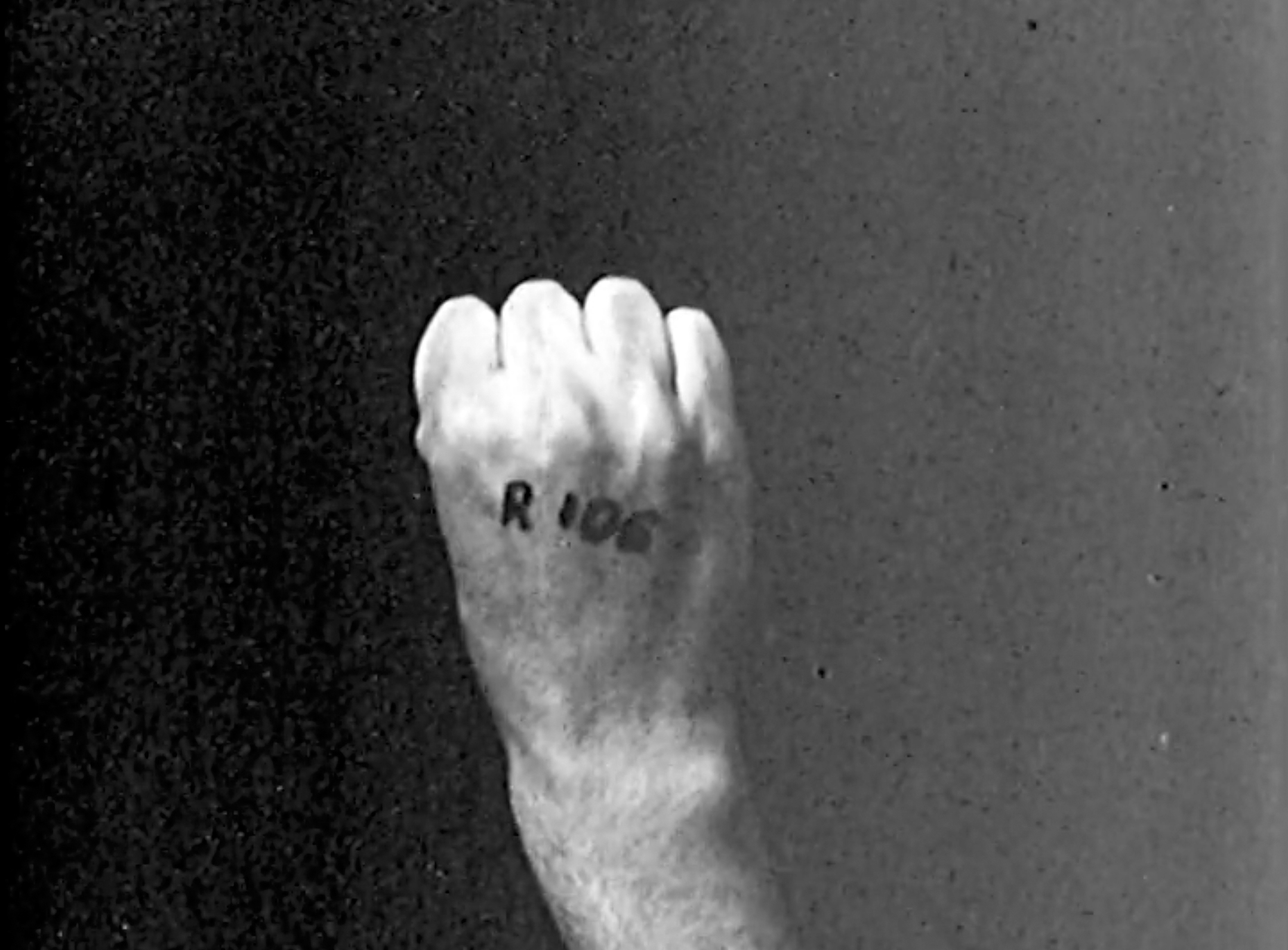

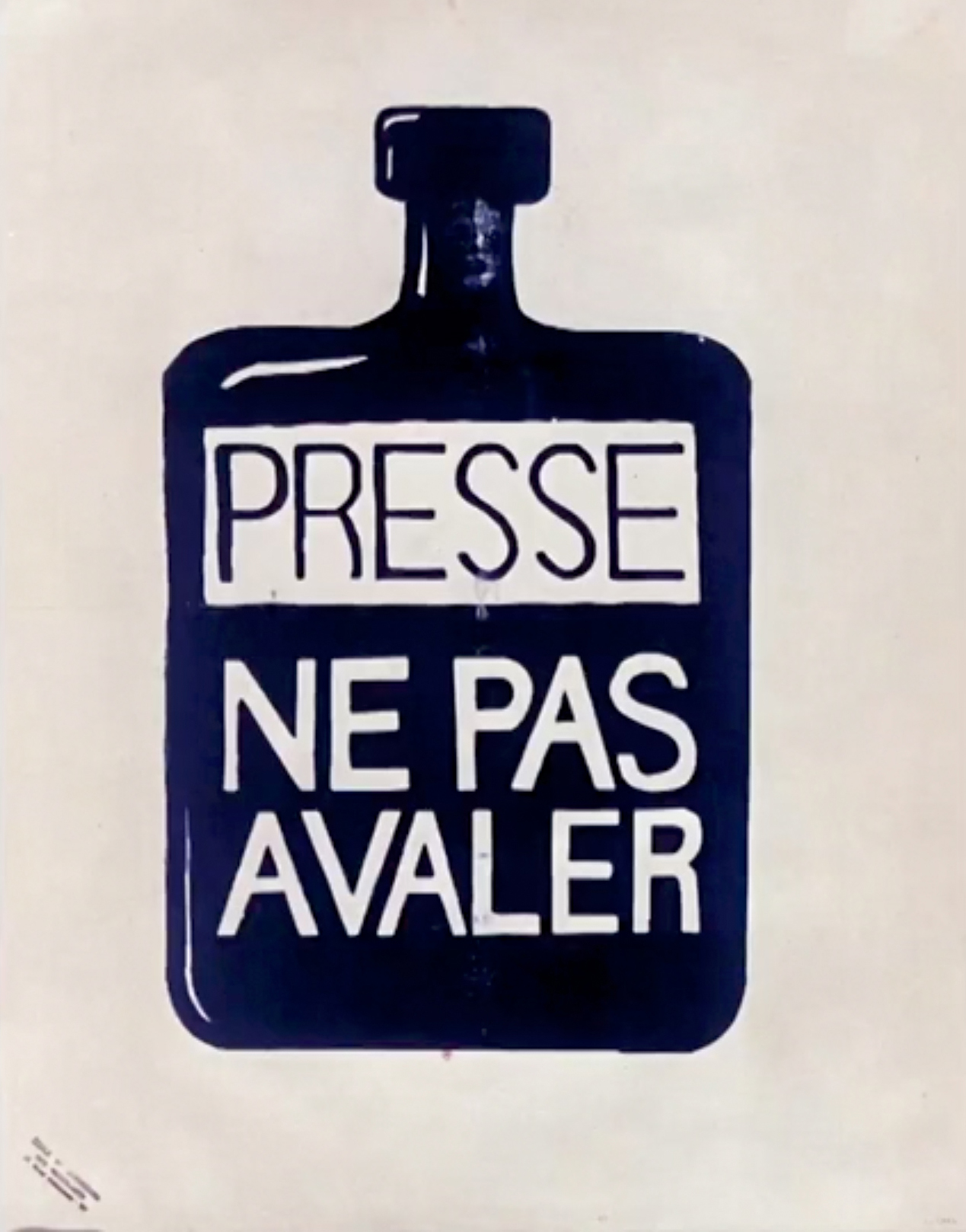

➞ Je me suis concentrée sur les débuts d’Inger et sur les origines de son engagement. J’ai pas mal regardé le cinéma militant, ouvrier, du moins de cette époque là, et c’est là que j’ai compris l’importance de Chris Marker. Je suis à chaque fois touchée par la vitalité de son discours, par l’ouverture de son analyse. La vision politique de Marker dans ses films reste aujourd’hui très présente. Suite à mai 1968, beaucoup de groupes de cinéma politique se sont formés. Comme le raconte Pierre Camus dans le film, chaque parti, chaque syndicat avait le sien. Mais ça durait trois mois, un an, quatre ans maximum, comme le groupe Dziga Vertov. La coopérative Slon (Société pour le Lancement d’Oeuvres Nouvelles) fondée par Inger, devenue Iskra en 73 (Image, Son, Kinescope, Réalisation, Audiovisuelle), est l’une des seules qui existe encore.

- As-tu travaillé le montage ?

➞ Le montage a été pour moi une phase longue en solitaire et très éprouvante. J’ai fait je ne sais pas combien de versions, où mon personnage se diluait soit dans l’histoire de Slon-Iskra, soit dans celle du documentaire politique, ou les modes de production...

J’ai dû laisser de côté beaucoup de matière intéressante, des témoignages riches comme ceux de Henri Trafforeti, un membre des groupes Medvedkine, de Jacques Bidou, un producteur qui participé au groupe du cinéma du Parti communiste, de François Niney philosophe grand connaisseur de l’œuvre de Marker, et d’autres compagnons de route. J’ai dû tordre le cou à plein de possibilités, non sans douleur, pour me recentrer sur mon personnage.

- Penses-tu que l’héritage d’Inger persiste dans la nouvelle génération ?

➞ Oui, je crois qu’il y a une jeunesse qui est à l’œuvre, qui produit des choses avec les nouveaux outils d’aujourd’hui, mais on ne la connaît pas. Elle est noyée dans un océan d’informations. Et je ne suis pas sûre que cette jeunesse qui est en train de militer connaisse ses ancêtres et puisse être considérée comme des héritiers d’Inger et de ce cinéma militant qu’elle a produit.

- Tu n’as pas envie de faire ton propre cinéma militant ?

➞ Je ne sais si je pourrais dire militant. Ce qui m’intéresse c’est de transmettre ma passion et mon amour pour le cinéma, et de ne pas laisser dans l’oubli des parcours importants, les choses qu’ils nous disent.