En tant que séropositifs, nos vies étaient assujetties aux choix politiques, aux laboratoires pharmaceutiques, aux avancées thérapeutiques, à qui avait trouvé en premier telle molécule. Qui allait la commercialiser ? Et qui allait en bénéficier ? Nous avons échappé au « Sidatorium » de Mr Le Pen, et au tirage au sort pour les médicaments. Nous avons entendu les Papes désapprouver le préservatif et nous condamner en creux – malades donc coupables. De l’autre côté, les militants d’Act up, de Aides, des figures du monde médical, s’acharnaient à sonner l’alarme, à faire prendre conscience de l’urgence mais aussi à combattre les peurs, les exclusions.

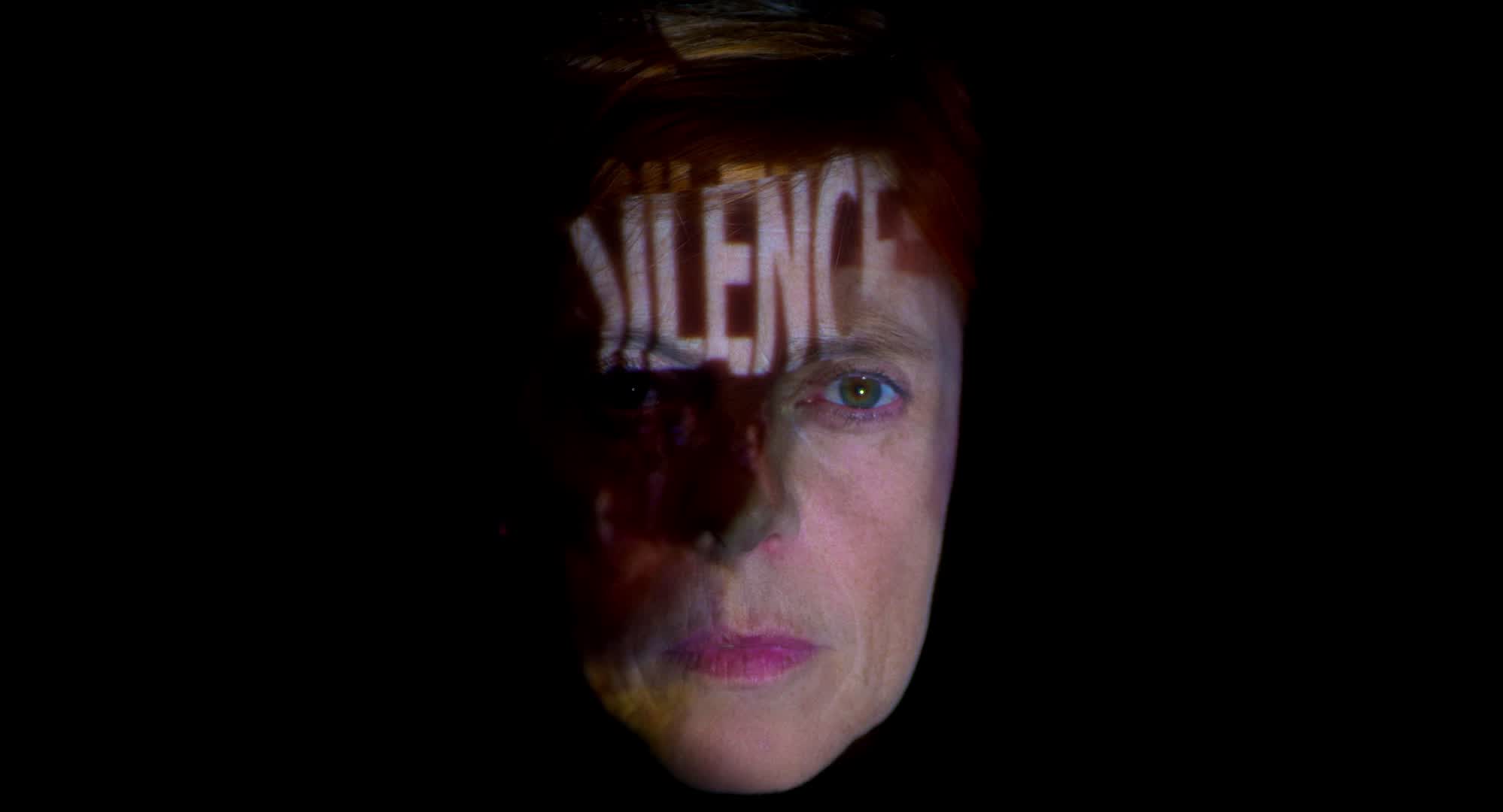

En 89, nous allions mourir, toutes et tous, et beaucoup sont partis. Nous, nous avons dû nous taire, nous cacher, nous n’avons pu partager nos angoisses face à cette mort annoncée. Et surtout éviter de dire ce mot « Sida » qui faisait peur à tout le monde.

Puis l’espoir est né, avec cet espoir, le sursis, suspens face à la vie. Puis enfin la consolidation, la confirmation que nous allions vivre, peut-être de mieux en mieux, une vie presque normale. En parallèle, nous avons vu la société nous ignorer, avoir peur de nous et sembler finalement nous accepter, un peu, si peu.

Le Sida est une maladie silencieuse, encore aujourd’hui, ancrée dans l’inconscient collectif comme le virus de la honte, de la marge, de la transgression. Une maladie de la culpabilité associée à la mort. Tabou. Il fait toujours peur, stigmatise, isole. Oui, on en est encore là. Un mal qui ne se dit pas. Il m’a fallu tant d’années pour me décider à raconter cette histoire, me sentir légitime.

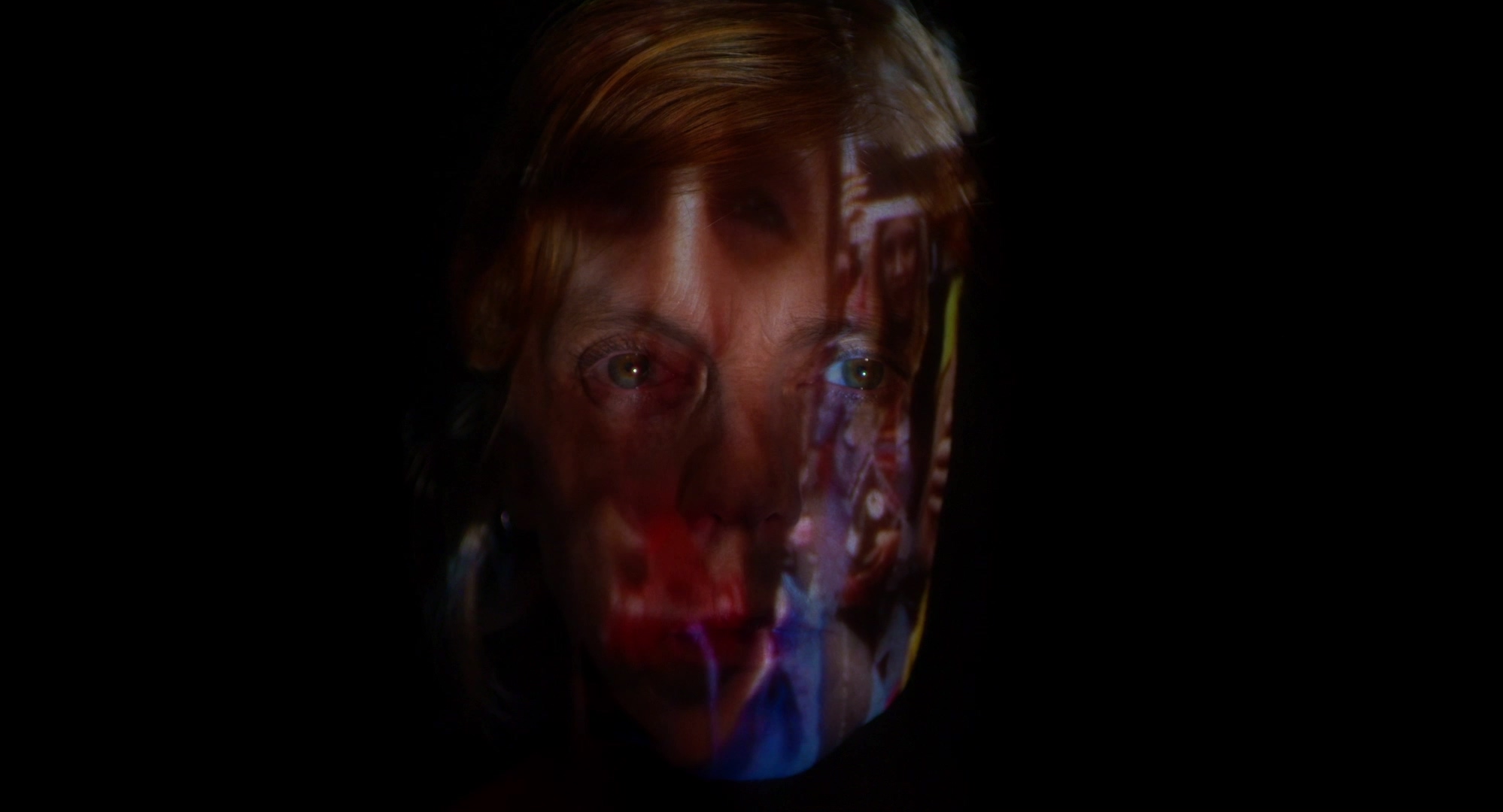

34 ans de médicaments, 34 ans de consultations où je croise à l’hôpital les patients réguliers ou des personnes nouvellement contaminées, 34 ans de peur et de silence aussi. J’aurais dû mourir, j’ai vécu ma vie. J’ai aimé, puis aimé encore, fait des projets, fait des films, je suis devenue mère... Toujours un peu en sursis. En survie. À chacun de mes anniversaires, c’est une victoire de plus. 34 ans de vie, une vie avec cette maladie, la rage au ventre, avec ce corps que je tente d’apprivoiser. Une petite cohabitation avec la mort.

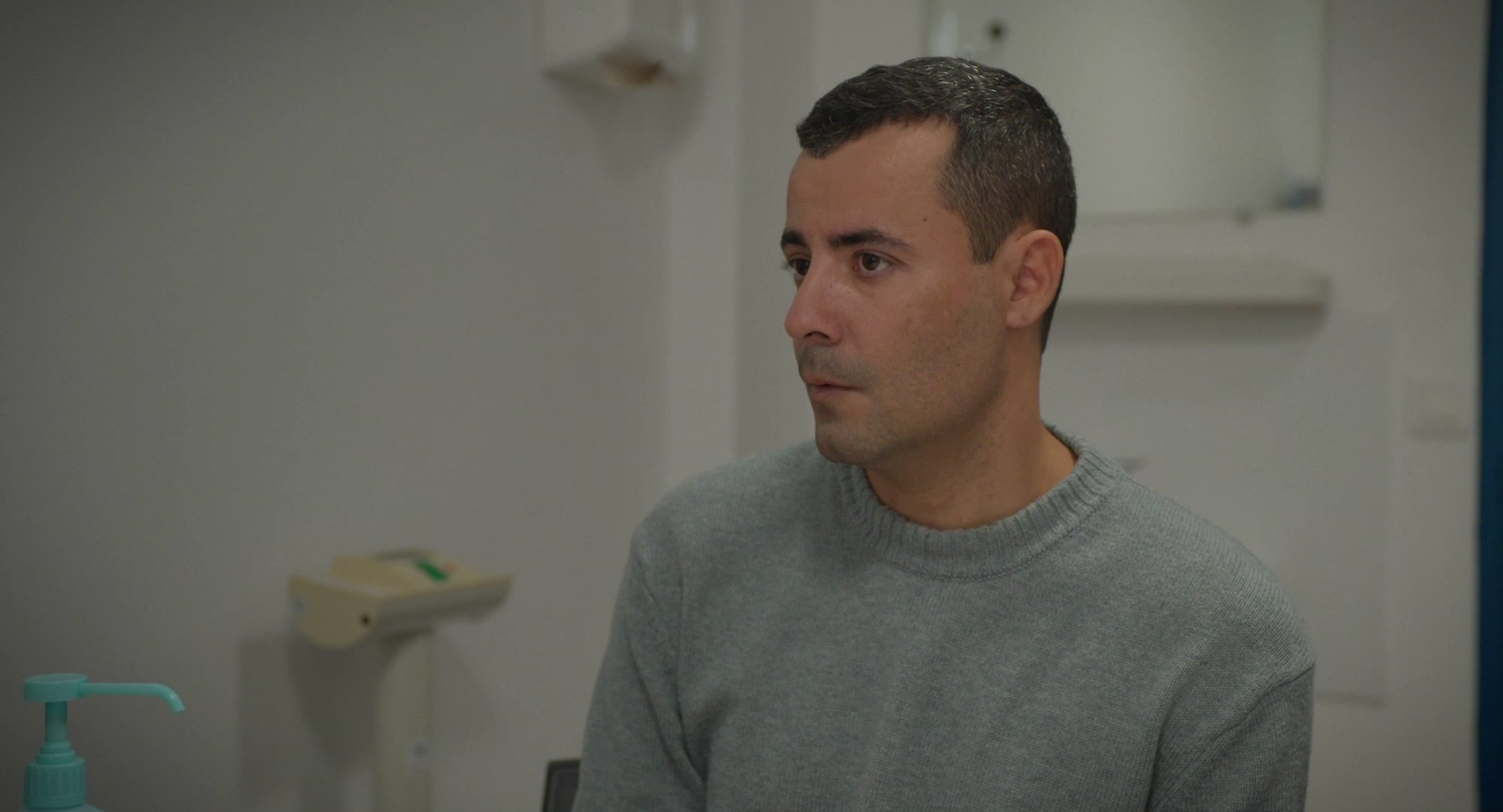

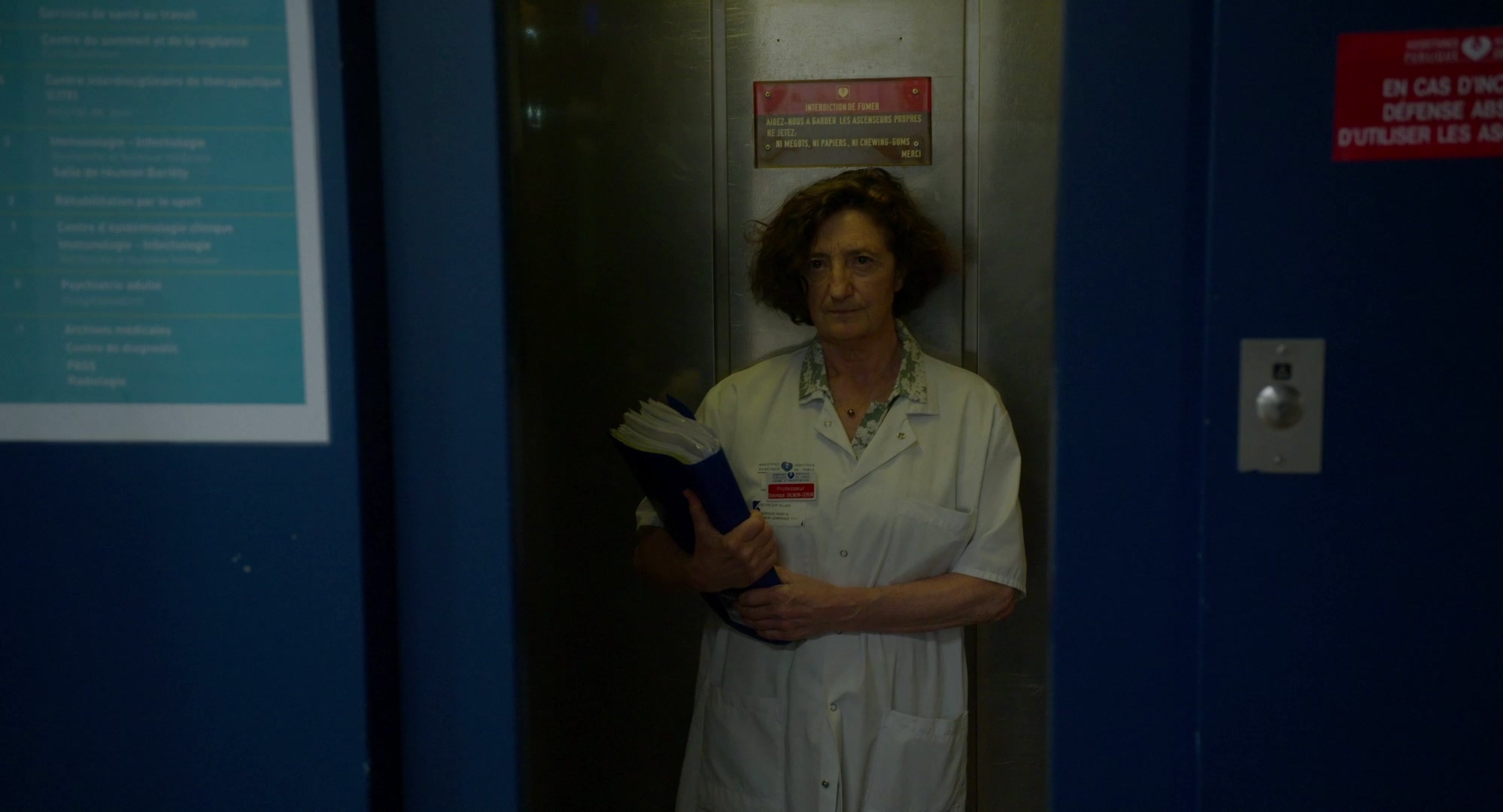

C’est en consultation avec mon médecin que l’idée du film a mûri. L’espace de la consultation est un lieu privilégié, l’espace où la parole se libère. A Dominique, mon médecin, on peut tout dire, être rassuré, pleurer. C’est le lieu où convergent tous les patients séropositifs, c’est le passage obligé, c’est notre lieu commun. Le lieu douloureux de l’annonce. On y vient de manière récurrente. Cette récurrence, on la retrouve dans le film, inexorablement, comme un rappel à la maladie mais aussi comme le lieu du soin et de la confidence. L’hôpital a un rôle important, avec ses méandres, ses couloirs comme des tunnels, la pierre, les voûtes, la lumière rasante à travers les immenses fenêtres, les escaliers polis par le temps, les box alignés qui mènent à la consultation, familiers et impersonnels à la fois, angoissants et rarement chaleureux.

Mon expérience personnelle est une histoire collective. Je ne pouvais faire ce voyage seule. Aujourd’hui, avec Amel, Alice, Nicolas et Eder, nous avons la force et le recul nécessaire pour revenir sur ce parcours avec la maladie. Derrière chaque VIH, il y a une vie, la vie. Je parle, ils parlent... nous parlons le VIH. Nous sortons d’un silence lourd et destructeur. Celui dans lequel se murer est tentant : par peur, par déni ou par honte. Je ne connais personne qui crie sur tous les toits « J’ai le VIH ! ».

L’enjeu du film était que mon histoire, mes trajectoires se mêlent aux récits des autres corps, que nos paroles, ensemble, construisent le récit. Me mêler à ceux qui comme moi, sans flancher, ont vécu cette histoire dans leur chair, traversé toutes ces années. Ceux qui au fond d’eux-mêmes puisent des ressources insoupçonnées, avec cette faculté de vaincre une situation traumatique, avec ce désir d’immortalité. Ces expériences à la fois douloureuses et silencieuses ont quelque chose à nous apprendre, quelque chose de dérangeant et d’inspirant à nous dire sur notre société... et sur la vie, tout simplement.

L’idée était de m’éloigner de la grande Histoire pour raconter, à ma petite échelle, en tant que femme, mes ressentis, mes sensations, mes souvenirs. Et ce qui m’importait, c’était d’offrir à d’autres cet espace pour prendre la parole ensemble, devenant ainsi un espace de libération, la possibilité de poser sa pierre dans ce combat de tous les jours, et d’enfin sortir de l’ombre.

Là était mon désir de ce film. c’est ce qui nous a réuni tous autour du film

J’ai demandé à mon médecin de pouvoir assister aux consultations afin de rencontrer d’autres patients. Pour essayer d’interroger comment aujourd’hui, de l’autre côté du désastre, chacun appréhende la maladie, l’assume ou non, la vit en secret ou non, quels sont leurs combats, qu’est-ce qui les a fait tenir ? En quoi une vie passée à cohabiter avec la mort nous apprend des choses sur la vie, change notre regard sur le monde ? Comment la maladie nous a transformé ?

A l’hôpital, j’ai rencontré une cinquantaine de personnes. Ils sont hétérosexuels ou homosexuels, costumière, gérant d’hôtel, psychanalyste, comptable, maçon, comédienne, sans emploi... Beaucoup ont refusé de parler. La peur de s’exposer, de parler de la maladie m’a interrogé et m’a donné encore plus la conviction qu’un film était à faire.

Avec ceux qui avaient ce besoin de parler, nous avons échangé longuement. Seuls Amel, Nicolas, Alice et Eder, ont continué à poursuivre cet échange. Une relation de confiance s’est établie avec le même désir profond de mettre en lumière un bout de cette histoire. Un besoin de raconter comment au-delà du silence, nous sommes des femmes et des hommes comme les autres avec ce désir d’aimer malgré la peur de dévoiler sa maladie, de construire un avenir, d’avoir des enfants, de travailler dans ce monde dont nous étions dans un certain sens rejeté. Un besoin de raconter de manière plus crue, plus intense, plus aigüe la rage et le désir de vivre. Que ce soit la question du deuil de la maternité pour Amel, de l’amour comme survivance pour Eder, la cohabitation assumée avec le virus pour Nicolas, le bonheur d’être mère pour Alice, chaque voix résonne avec les questions que je me pose et les sensations qui m’habitent. Ce choix, avec mes frères et sœurs de Sida, nous le revendiquons ensemble. Nous sommes liés par cette mémoire commune, nous sommes des survivants.

Et puis il y a ceux qui comptent dans ma vie, qui font partie de cette histoire.

JP, l’homme qui m’a contaminé est un survivant lui aussi. Nous sommes restés très proches, soudés sans jamais oser parler de la maladie. Peut-être parce que nous la vivions. J’ai eu envie dans ce film de tenter de l’interroger, de revenir sur le passé, mieux comprendre comment cela a basculé et ce qu’a ressenti JP durant toutes ces années. Et même si les réponses restent en suspens, JP n’est pas loquace, je crois que cela a permis d’ouvrir une brèche sur les non-dits de notre histoire.

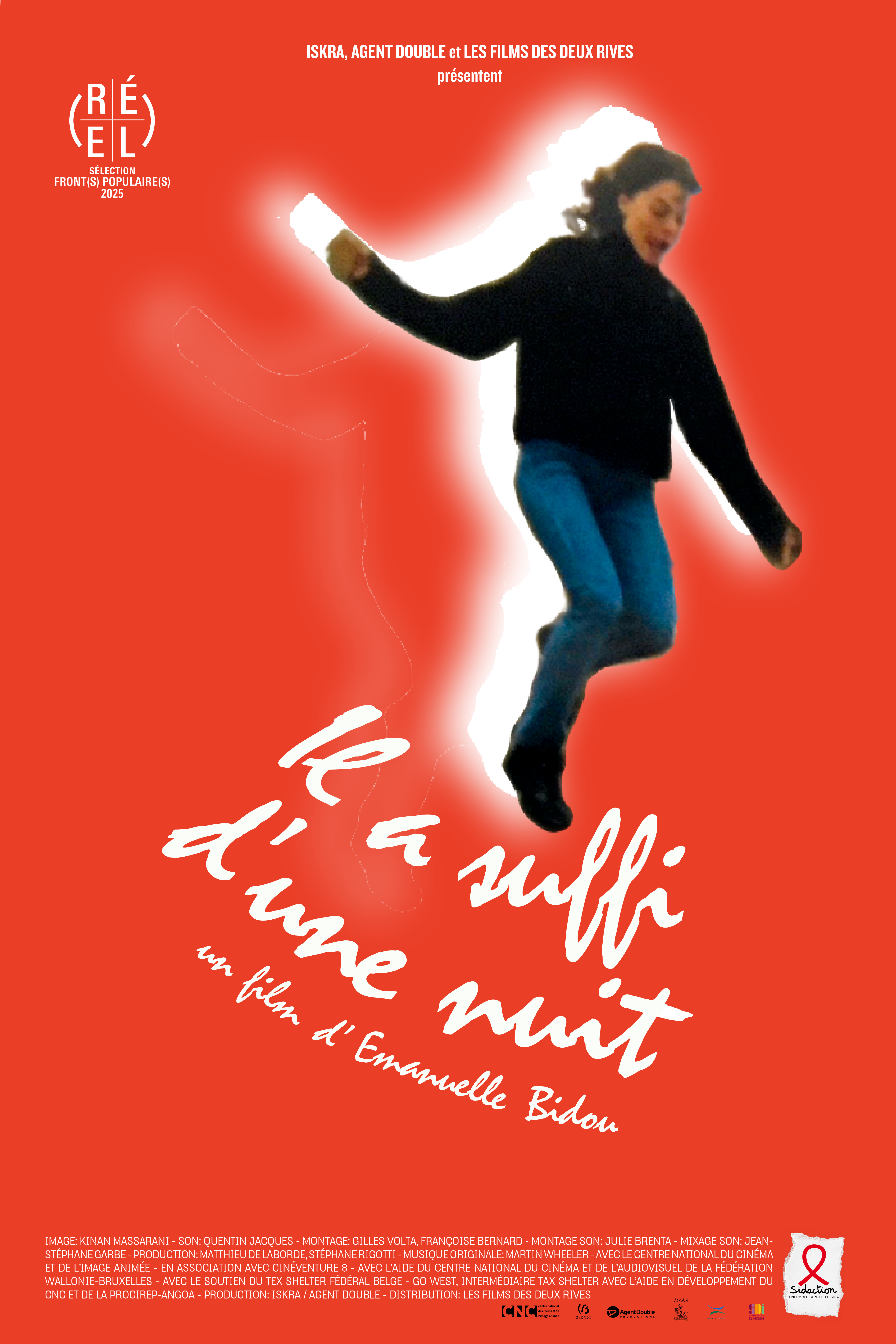

Et puis surtout il y a mon fils. J’ai commencé à écrire ce film comme une lettre à mon fils que j’ai eu la chance d’avoir malgré la maladie. Avec mon fils, nous en parlons peu. Il ne me pose pas de questions mais il le vit dans sa chair et je sentais que le film me permettait de lui transmettre cette histoire collective, celle de la génération Sida. Celle, qui pour la jeunesse, semble être un temps révolu, une histoire du passé. Et pourtant le sida est toujours là. 6 000 contaminations par an et il suffi d’une nuit.

Cela n’arrive pas qu’aux autres.